皆様こんにちは。

いつもブライトリングブティック京都のブログをご覧いただき誠にありがとうございます。

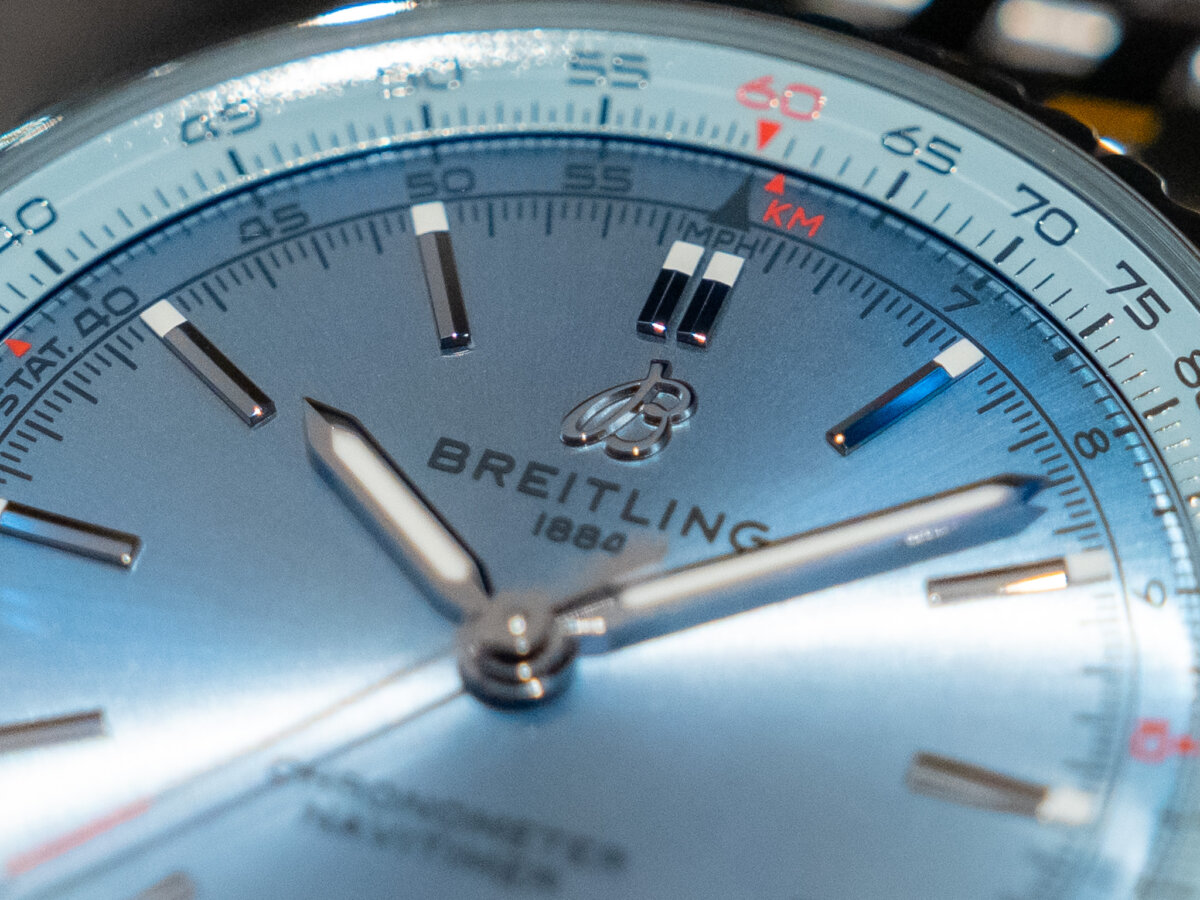

ナビタイマーの象徴とも言える「回転計算尺」。

パイロットウォッチとしての歴史を語る上で、欠かすことのできない存在です。

今回は、その回転計算尺がどのような役割を果たすのかを、少し掘り下げてご紹介いたします。

そもそも回転計算尺ってなに?

これは、まだ電子計算機が一般的でなかった1950年代に、パイロットが空の上で計算を行うために考案された機構です。

飛行距離・燃料消費・速度・上昇率──命に関わる数値を瞬時に導き出すため、ナビタイマーには「回転できる目盛り付きベゼル」が備えられました。

つまりこの小さなリングこそ、当時のパイロットたちの“頼れる相棒”だったのです。

回転計算尺はそろばんみたいなもの?

回転計算尺は、いわば“腕に巻くそろばん”のようなもの。

数字をはじく代わりに、目盛りを合わせるだけで掛け算や割り算、単位の換算ができる仕組みです。

電卓のない時代、パイロットたちはこのベゼルを操作して飛行距離や燃料の消費量を計算していました。

つまり、ナビタイマーとは空の上で使う「そろばん付き時計」だったのです。

ナビタイマーの回転計算尺はこれをモデルにした!

数ある回転計算尺の中でもナビタイマーが採用した「E6B」は航空業界の定番中の定番。

アメリカ空軍をはじめ、多くのパイロットが訓練時に使用していた円盤型の計算機で、直径はおよそ15〜20cm。

風向や風速を考慮した航法計算をはじめ、燃費・飛行時間・速度など、飛行に必要なあらゆる数値を導き出せる精密な道具です。

ナビタイマーはこのE6Bの構造をそのまま腕時計に凝縮し、“空を飛ぶための時計”として完成しました。

E6B概要

この小さな円盤ひとつで、「燃料消費量」「飛行時間」「風によるドリフト補正」「対地速度(TAS)」など、フライト中に必要なあらゆる計算をこなすことができます。

電子機器が当たり前となった現在でも、電源を必要とせず、直感的な操作で即座に結果を導き出せることから、飛行訓練の現場では今なお現役。パイロット候補生たちは、まずこのE-6Bで“計算の感覚”を身体で覚えるところから始めるのです。

この機械が誕生したのは1930年代後半。アメリカ海軍のフィリップ・ダルトン中尉によって開発され、1940年代にはアメリカ陸軍・空軍に正式採用。第2次世界大戦中には数十万台が生産され、戦後も軍・民間問わず幅広く使用され続けました。

電子式のナビゲーション機器が登場した後も、「E-6Bを使えば理屈が理解できる」として、教育現場では必ず触れる伝統的なツールとして残っています。

つまりE-6Bとは、“アナログの極み”でありながら、今なお廃れないほど完成された計算機。

そんな航空計算尺を、腕時計という限られた空間に落とし込んだのが――ブライトリング・ナビタイマーなのです。

E-6Bからナビタイマーへ――空を計算する時計の原点

E-6B フライトコンピューターは、1930年代に誕生した航空用の回転式アナログ計算尺で、パイロットが「燃料消費」「飛行時間」「風の影響」「進路補正」などを瞬時に導き出すためのツールでした。

電子機器が発達した現代においても、電源を必要とせず直感的に扱える信頼性から、飛行訓練で今も使われ続けています。まさに“空を飛ぶための計算機”です。

そんなE-6Bの思想を、ブライトリングは腕時計という限られた空間に凝縮しました。

1952年に誕生した「ナビタイマー」は、E-6Bの回転計算尺をベゼル部分に組み込み、腕元で燃料計算や速度換算を行える画期的なモデルとして、世界中のパイロットから支持を集めました。

つまりナビタイマーとは、単なるクロノグラフではなく、空の計算尺をそのまま腕に装着できる唯一の時計。

E-6Bが“空を計算する道具”であるなら、ナビタイマーは“空を操るための時計”といえるでしょう。